Un espacio de encuentro donde es bienvenido el humor, el respeto, la inteligencia y la curiosidad. Queda afuera la indolencia.

lunes, 18 de junio de 2012

4TO. SALUD -- PREGUNTAS SOBRE AP. DIGESTIVO

ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE APARATO DIGESTIVO PARA IR PENSANDO ....http://www.slideshare.net/sowalgus4/cuestionario-sistema-digestivo-presentation

sábado, 16 de junio de 2012

4to. BIOLOGÍA ARTÍCULO SOBRE MITOCONDRIAS

Simbiosis vital y mortal

|

| Fuente: Profesor en Línea |

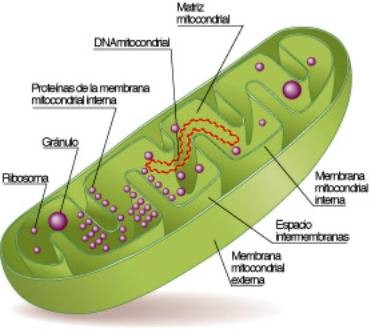

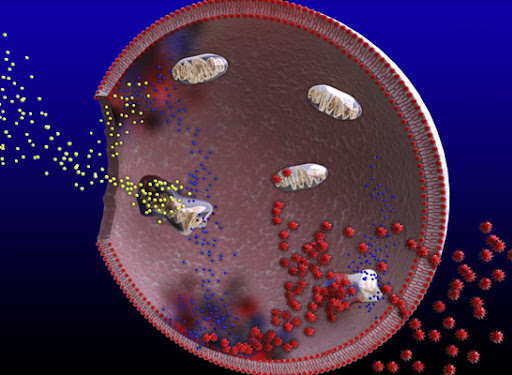

Hay un orgánulo interesantísimo en nuestras células: la mitocondria. Y es muy interesante porque no es nuestro, realmente. ¡Es un orgánulo conquistado!

Los antepasados de nuestras células no tenían mitocondrias. De hecho, los antepasados de las mitocondrias vivían por su cuenta, fuera de las células, yendo de un sitio a otro libremente. Nuestros antepasados y sus antepasados eran, probablemente, enemigos. Quizá los células antiguas comían mitocondrias antiguas. Y, quizá, un día, uno de ellos, después de ser comido, aguantó dentro sin morirse. Ese día surgió la célula eucariota moderna, que sí tiene mitocondrias.

A eso se le llama simbiosis. Que quiere decir vivir juntos. Endosimbiosis, en realidad, porque es vivir juntos pero uno dentro de otro.

¿Por qué se unieron? Porque la célula le daba algo bueno a la mitocondria: refugio y nutrientes. La célula se ocupaba de buscar comida y guardaba dentro de sí a la mitocondria, protegida del exterior. Y la mitocondria, ¿para qué le servía a la célula? Porque sabe usar el oxígeno.

¿Cómo? ¿Que la célula sin mitocondria no sabía usar el oxígeno? Pues no, probablemente no.

El oxígeno es un problema muy gordo para la vida. Es una molécula muy reactiva. Eso quiere decir que se une a casi todo. Y, para unirse, primero tiene que romper. Por tanto, el oxígeno rompe casi todo. ¿Te imaginas una célula bañada en oxígeno puro? Sus moléculas se romperían en muuuuy poco tiempo.

Decididamente el oxígeno es un veneno peligrosísimo.

Pero las mitocondrias aprendieron, no solo a vivir con él, sino a utilizarlo. ¿Para qué? Para romper moléculas, claro. Y extraerles toda la energía posible. ¿Es que sin oxígeno no se pueden romper moléculas? Sí, pero poco. Eso significa que es difícil sacarles toda la energía que guardan en sus enlaces químicos. Con oxígeno tenemos más energía. Mucha más. De alguna manera, las mitocondrias aprendieron a domesticar el oxígeno y así convirtieron un veneno en un nutriente.

Romper sin oxígeno se llama fermentación. Romper con oxígeno se llamarespiración celular. Y la fermentación da 18 veces menos energía que la respiración. Es 18 veces menos rentable.

¿Te imaginas la primera célula que tuvo mitocondrias, qué subidón de energía? De pronto, de la misma molécula que antes sacaba 1 unidad de energía, ¡ahora sacaba 18! Es como si te tomases un bocadillo y te diera la energía de 18 bocadillos de golpe. Es como comer una barrita energética, pero a lo bestia. Para que te hagas una idea. Si un coche hace 20 kilómetros con 1 litro de combustible, es como si ahora hiciera ¡360! ¿Te imaginas?

Pues sí, la célula con mitocondria prosperó. Prosperó tanto que dio lugar a todos losprotoctistas, todos los vegetales, todos los hongos y todos los animales que ves hoy en el planeta. Le ha ido muy bien a la célula con mitocondrias.

¿O no tan bien?

|

| Fuente: Purdue University |

Hay un lado oscuro en todo esto, sí… ¡El agua oxigenada!

Las mitocondrias rompen moléculas con el oxígeno, pero eso no es gratis. Deja un residuo, deja basura, deja un desecho, que es agua oxigenada. Que, seguro que lo has visto alguna vez, se come la materia orgánica. Y es un veneno, también. No tanto como el oxígeno puro, pero hace daño, sí…

¡Y es que la vida es tóxica!

Además, las mitocondrias, con el paso del tiempo, cada vez funcionan peor. El agua oxigenada que producen, como desecho, las va gastando. No van igual de bien las mitocondrias de un niño recién nacido que las mitocondrias de una persona de 60 años. Con el tiempo, las mitocondrias se van rompiendo y van funcionando peor. Y eso significa que producen más agua oxigenada de la cuenta y que se les escapa el oxígeno. Es decir, que envenenan a la célula desde dentro. Sí, con el tiempo las mitocondrias son las responsables de que las células mueran. ¿Qué es elenvejecimiento? Cuando en nuestro cuerpo empiezan a morir más células de las que nacen. Y eso pasa por culpa de las mitocondrias. Al menos en parte…

Las mitocondrias les han dado mucha energía a las células y les han permitido vivir muy bien, pero también les han puesto fecha de caducidad.

¿Hay alguna esperanza?

Pues sí… Nuestro cuerpo sabe fabricar mitocondrias nuevecitas, a estrenar. Pero no para nosotros, no, no para nuestro cuerpo. Esas mitocondrias nuevecitas están enlos óvulos. Son para nuestros decendientes. ¡Ay! Si aprendiéramos a obtener mitocondrias nuevas podríamos, quizá, un día, aprender a sustituir nuestras mitocondrias viejas. Incluso ya adultos…

¿Dónde están las personas que lograrán eso? Yo lo sé… ¡Estudiando! Al final, la muerte debería ser una meta a batir… ¿O no? Quizá sea tarde para mí, quizá también para ti. ¿Pero y para tus hijos cuando los tengas? ¿Por qué no?

4to. BIOLOGÍA ARTÍCULOS SOBRE MEMBRANA CELULAR

Puertas en las membranas

En “Qué es la vida (más o menos)” te indicaba que para poder existir, los seres vivos necesitamos estar en desequilibrio. Y que eso lo logramos con algún tipo de límite entre dentro y fuera. En “Vivir es cuestión de fuera y dentro” te contaba cómo los seres vivos aprovechamos la energía del Sol (o la energía de los que aprovechan la energía del Sol; expresión muy compleja que quiere decir solamente que me como una lechuga o una naranja). En “Los grandes inventos eucariotas: el tabique y el retraso” te decía cómo las células eucariotas (las nuestras) habían aprendido a dividir su interior en partes y así evitar el equilibrio (que es la muerte) al menos el rato suficiente hasta que llegue la comida y podamos volver a generar desequilibrio.

Pero las barreras no son buenas. Evitan que las cosas salgan, sí. Y eso está bien si es comida. Pero está mal si es un desecho. Y también evitan que las cosas entren. Y eso está bien si son venenos, pero es una pena si es comida.

¿Con qué logran los seres vivos todo ese tejemaneje de pasar lo que quieren a un lado, y mantenerlo allí, concentrado, mientras impiden que otras cosas lo hagan? ¿Cómo logran los seres vivos tener mucho de algo y poco de otro algo dentro, y viceversa fuera?

Con transportadores de membrana. Pero no cualquier transportador: específicos.

Un transportador de membrana no es sino una molécula biológica que tiene dos requisitos: tiene dos modos de funcionamiento, abierto y cerrado; y tiene forma(para que solo pueda pasar a su través una molécula que encaje, y no todas las demás). Las proteínas cumplen ambos requisitos.

Te dejo una simulación de la Universidad de Colorado en Boulder para que pruebes lo que ocurre cuando añades moléculas a un lado y a otro, cuando añades transportadores de membrana de un tipo y de otro, cuando esos transportadores están siempre abiertos o cuando pueden estar abiertos y cerrados. Te dejo decidir si vas a añadir una cantidad de una sustancia al principio y ya está, o vas a ir poniéndola cada cierto tiempo. Te dejo decidir qué sustancia es comida y cuál es desecho, y qué parte es dentro y cuál es fuera. Juega y obtén tus conclusiones. Y si quieres, deja tu comentario para quien quiera pasar por aquí.

Si te digo que este simulador le falta algo que sí hacemos los seres vivos. Transformar sustancias. Una vez que algo ha entrado, y nos interesa, lo cambiamos y así no puede salir y se acumula dentro. Es nuestro truco y es más sencillo de lo que parece (imagina que lo verde, una vez que entra, se convierte en amarillo; y ya no puede salir, porque no es verde y no cabe por las puertas verdes). Pero eso te lo cuento otro día.

Las funciones vitales en la membrana

Te contaba hace poco que la vida son cuatro cosas. Bueno, son algunas más, la verdad. Pero, simplificando, sí, sí, son tres y otra. Nutrirse, relacionarse, reproducirse, por un lado; y hacerlo mejor que otros con los que tenemos que compartir recursos escasos (competir, vamos).

Esas funciones vitales se dan ya en el elemento más pequeño que tiene vida. La célula. Y se dan en una parte a la que pocos hacen mucho caso. Todo el mundo conoce el núcleo de la célula, sí. Es la parte famosa. Allí está el ADN, el código donde está escrito mucho acerca de cómo somos. Y eso nos ciega, no nos deja ver otras partes de la célula muy importantes.

La membrana, por ejemplo. Que es de lo que te quiero hablar hoy.

En la membrana hay nutrición, hay relación y hay competencia. La membrana es un órgano de la célula implicado en más funciones que el ADN, cuyo único papel más o menos activo es la reproducción.

En la membrana hay nutrición porque hay transportadores. Un transportador es una proteína que se abre y se cierra. Y como es una proteína, tiene forma. Que es, quizá, la característica más importante de las proteínas: tener forma. Así, el transportador es una puerta que se abre y se cierra, pero no para que pase cualquier sustancia, no. Sólo la que encaje con él. Por tanto, la membrana es un filtro. Abriendo y cerrando sus transportadores deja entrar sólo lo que quiere dejar entrar. O salir, que los transportadores también sirven para expulsar.

La membrana, gracias a sus transportadores, lleva a cabo la nutrición.

En la membrana hay relación porque hay receptores. Que son proteínas que tienen forma. En ellas encaja otra sustancia que haya en el medio externo a la célula. Y solo ella. Se trataría de una sustancia que indique algo, que sea señal de algo. Y si está y encaja, la célula se activa, se pone en marcha algo para dar respuesta a aquello asociado a la molécula que ha captado.

La membrana, gracias a sus receptores, lleva a cabo la relación.

¿Y la competencia? Con transportadores y receptores que se abren más eficientemente, más exactamente. A veces también con nuevos transportadores y receptores. Competir, para las células, es ser más rápidas, más exactas, más completas gracias a sus transportadores y receptores.

Así de sencillo… ¿O no?

Pues no del todo. He exagerado mucho en este post. He sido muy categórico. En líneas generales es cierto lo que te pongo, pero hay muchos matices que en menos de 450 palabras no me caben. Esos aparecerán otro día, en otro post, seguro…

3RO. B RESPUESTAS EN ANIMALES

3RO ES COMPORTAMIENTO EN ANIMALES

COMPORTAMIENTO ANIMAL

Comportamiento animal o de los seres vivos es el conjunto de respuestas que presentan los animales frente a los estímulos internos y externos que reciben del medio que los rodea.

Los estímulos internos dependen del funcionamiento del propio organismo. Por ejemplo, la sensación de hambre que se origina en el estómago es un estímulo interno que provoca la respuesta de buscar alimento.

Los estímulos externos, por el contrario, tienen su origen en el ambiente. Así, la aparición de un depredador en el territorio propio estimula en el animal la respuesta de protegerse o defenderse frente a la agresión.

Cada individuo, de acuerdo a su nivel de complejidad, dado por el sistema nervioso y endocrino que posea, deberá adoptar una estrategia eficaz para elaborar las respuestas adecuadas que controlen tanto las variaciones que ocurren en el interior de su organismo como las que se originan en su medio ambiente.

Cada especie tiene un tipo de comportamiento que le es peculiar, aunque existen formas de comportamiento comunes a muchas especies de animales.

Los comportamientos de los seres vivos pueden clasificarse en tres grandes grupos, aunque, prácticamente todas las respuestas animales tienen algo de heredado o innato, algo de aprendido, y algo de adquirido o adaptativo.

Comportamiento innato: el tejido de la tela de araña.

Comportamiento aprendido: el león que pasa por un aro de fuego en el circo.

Comportamiento adaptativo: el coipo que nada gracias a las membranas natatorias de sus patas traseras.

Comportamiento aprendido: el león que pasa por un aro de fuego en el circo.

Comportamiento adaptativo: el coipo que nada gracias a las membranas natatorias de sus patas traseras.

Comportamiento innato

Se refiere al grupo de respuestas espontáneas heredadas durante la evolución del embrión o feto, es decir, se trasmiten de padres a hijos y por lo tanto no se aprenden.

La generación de estas respuestas no es atribuible directamente al ambiente. El comportamiento innato se trasmite, de la misma manera que la forma, el tamaño y el color de los animales.

Aunque cada animal hereda de sus padres características particulares, todos los que son de un mismo tipo poseen caracteres semejantes; por eso se parecen entre sí todas las arañas, todos los canarios, todos los conejos, todos los seres humanos, etcétera, y se comportan de formas similares.

Ejemplos: el tejido de la tela de araña, la creación de nidos por parte de las aves, el vuelo de una mariposa recién nacida, el nadar de los patos recién nacidos quienes apenas salen del huevo, ya corren hacia el agua, nadan y bucean, remueven el lodo con su pico y engrasan sus plumas.

El comportamiento innato de un animal está de acuerdo con las condiciones del mundo en que vive. Este comportamiento no se modifica, aunque el medio cambie.

Se puede observar lo anterior en circunstancias que no son las habituales para un animal. Por ejemplo, los gatos tapan con tierra sus excrementos. Pero si observamos a un gato en un lugar donde no haya tierra, se notará que rasca el piso de todos modos, aunque no logre tapar sus excrementos.

El comportamiento innato incluye a las taxias (tropismos y tactismos), los reflejos (respirar, bombeo del corazón) y los instintos (protección de las crías, sobrevivencia, alimentarse).

Actualmente, este concepto es centro de grandes controversias, ya que no parece que pueda desarrollarse ningún carácter hereditario sin la relación del medio ambiente —en interacción— con la información genética del individuo.

Comportamientos adaptativos

Son las reacciones que desarrollan los organismos para vivir bajo determinadas condiciones del ambiente.

Estos comportamientos, a diferencia de los innatos, se desarrollan lentamente, requiriendo muchísimo tiempo para que se constituyen en un comportamiento adaptativo. Ejemplo: el coipo que nada gracias a las membranas natatorias de sus patas traseras.

El comportamiento adquirido

Son las respuestas aprendidas por los individuos a través de su vida. El comportamiento adquirido es un comportamiento continuamente modificable mediante la experiencia de cada organismo individual.

El comportamiento adquirido incluye la habituación, el aprendizaje condicionado, y formas más complejas de conducta como las que le permiten al hombre producir, crear, descubrir e inventar.

Ejemplos: Hay aves que se alimentan de insectos; pero deben aprender que algunos tienen sabor desagradable o poderosos aguijones, para no volverlos a comer. Los leones jóvenes se ejercitan para atacar a su presa; primero, observan cómo lo hace su mamá y después le ayudan. Las ardillas reconocen, toman y abren las avellanas y nueces sin necesidad de aprender. Pero sólo por experiencia, logran hacerlo de la manera más fácil y rápida.

Entre los organismos vivos, la mayor parte del comportamiento es innato en el sentido de que cualquier miembro de una especie mostrará de manera predecible cierta conducta sin haber tenido ninguna experiencia particular que conduzca a ella (por ejemplo, un sapo que atrapa una mosca que se desplaza dentro de su campo visual). Sin embargo, algo de este potencial innato de conducta requiere que el individuo lo desarrolle en un ambiente completamente normal de estímulos y experiencias. En los seres humanos, por ejemplo, el habla en un niño se desarrollará sin ningún entrenamiento especial si el pequeño puede escuchar e imitar el habla en su propio medio.

Cuanto más complejo es el cerebro de una especie, más amplio es su repertorio de respuestas. Las diferencias en la conducta de los individuos se originan en parte en las predisposiciones heredadas y parcialmente en sus distintas experiencias, especialmente en el caso particular de los seres humanos.

El comportamiento en la protección de las crías

La mayoría de las especies animales aseguran la supervivencia de la especie, cuidando de sus crías hasta que éstas son capaces de alimentarse y defenderse por sí mismas.

Este comportamiento puede calificarse de innato, aunque a veces se ha modificado favorablemente por medio del aprendizaje.

El comportamiento de las especies de aves voladoras es un caso notable. Construyen con esmero los nidos adecuados y esperan el nacimiento de sus polluelos. Éstos nacen completamente indefensos, sin, plumas e incapaces de alimentarse. Sus padres los protegen, los abrigan y les traen el alimento necesario, que los polluelos saben recibir abriendo el pico (respuesta innata). Esto dura hasta que las crías alcancen una edad que les permita alimentarse por sí mismas.

El instinto de cuidar sus crías es notorio en las aves. Por ejemplo, la golondrina de mar aprende a distinguir a sus hijos de entre los demás de la misma comunidad y sólo alimenta los propios.

Otra actitud que parece digna de imitar es el cuidado y afecto que entregan los padres monos a sus hijos.

Es posible que todos hayamos visto en zoológicos o películas, el cariño conmovedor que la madre mona prodiga a su hijo: lo lame, le saca los piojillos, lo alimenta, lo abraza y acuna. Cuando el monito se hace más independiente, la madre le permite alejarse de ella, pero sin perderlo de vista; vigila que no realice actividades arriesgadas o que se acerque a animales que la puedan hacer daño. Ante la más leve señal de peligro, ella emite un grito especial que su lujo reconoce; corre hacia la madre y se estrecha apresuradamente contra su pecho para huir juntos. Llama la atención la obediencia de los monitos pequeños que manifiesta, sin duda, la confianza que depositan en su madre.

La mayoría de los monos se comunican entre sí mediante una serie de sonidos que han ido aprendiendo de generación en generación (comportamiento adquirido), lo que facilita la protección de las crías frente al peligro. Un grito de alarma en la tribu alerta a todos para ponerse a salvo detrás de rocas o sobre las ramas de los árboles más próximos.

En la naturaleza se ha observado que cuanto más evolucionado es un vertebrado, desde peces hasta mamíferos, mayor es el interés y el cuidado que prodiga a sus crías y en consecuencia a toda la especie.

En este aspecto merece destacarse una clase de sapos en la que la hembra pone sus huevos y es el macho que continua la tarea de cuidado y crianza de los sapitos. En una forma asombrosa, éste sostiene los huevos alrededor de sus patas posteriores, los carga continuamente y por las noches los remoja en alguna charca para que no se deshidraten. El instinto de protección a los hijos está tan desarrollado en estos sapos que su comportamiento se asemeja al de los animales más evolucionados.

El comportamiento en la búsqueda de alimento

Los animales silvestres han desarrollado considerablemente sus sentidos y la percepción para conseguir alimento. El animal debe identificar su alimento antes de capturarlo, poniendo a prueba su sistema de coordinación nerviosa y hormonal que integra estímulos internos, como la sensación de hambre, con estímulos externos que pueden ser un fruto determinado o él movimiento de su presa.

Los animales herbívoros consumen los vegetales que les proporciona el medio. La abundancia de pastos, semillas, plantas o frutos está relacionada con los factores climáticos; por lo tanto, cuando el alimento escasea, los animales se desplazan o migran hacia otros lugares donde poder obtenerlos.

Otro ejemplo es lo que ocurre con las aves; en realidad, son muy pocas las aves que permanecen toda su vida en el mismo sitio. Generalmente migran en las diferentes estaciones del año, buscando lugares de clima más templado y con abundancia de alimento.

Los peces como el salmón migran pasando del mar al agua dulce y viceversa. Nadan hasta los ríos para poner o depositar los huevos, donde se suponen mayores condiciones nutritivas. A pesar, de la alta contaminación de algunos ríos, los salmones todavía nacen en esas aguas dulces para nadar posteriormente hacia el mar, donde desarrollan su vida adulta.

Los animales carnívoros, en cambio, casi siempre necesitan cazar para alimentarse. Primero identifican su presa y la vigilan concentradamente hasta estar en condiciones de capturarla, en un comportamiento de ataque, en tanto que su presa responde con un comportamiento de defensa.

Las respuestas tienen como componente principal el instinto de supervivencia, pero tienen también algo de comportamientos adaptativos y adquiridos.

Los felinos por ejemplo, han desarrollado grandes destrezas en la tarea de cazar, y aprenden durante su vida estrategias cada vez mejores para atrapar sus presas. Por su parte, las presas, con el fin de defenderse del depredador, han perfeccionado sus órganos agudizando los sentidos y su sistema locomotor.

El comportamiento en defensa del territorio

Hay animales denominados territoriales porque delimitan el área en que viven mediante señales que pueden reconocer. En ese territorio se alimentan, se reproducen, y generalmente permanecen durante toda su vida.

Las señales pueden ser olfativas, como deposiciones y orina, o visuales, mediante la exhibición del plumaje en el caso de las aves.

Una vez delimitado su territorio, estos animales no permiten que otros ingresen en él, especialmente durante el período de reproducción.

Los comportamientos territoriales son combinaciones de respuestas innatas y aprendidas.

Los cisnes, durante el período de construir sus nidos y cuidar sus huevos, marcan territorios sumamente extensos y los defienden activamente, tanto las hembras como los machos.

El principal fundamento del comportamiento de territorialidad es la mantención del equilibrio de la naturaleza.

Las poblaciones permanecen estables en el tiempo gracias a la mantención del número de individuos. Logran la supervivencia habitando en un territorio que pueda satisfacer todas sus necesidades de cimentación y de protección y defensa de sus crías.

El comportamiento condicionado

Los animales vertebrados pueden responder a estímulos de origen neutro para ellos, mediante cierto tipo de entrenamiento.

El comportamiento condicionado es una respuesta causada por un estímulo diferente al que originalmente la provoca: es resultado de la experiencia.

La respuesta condicionada es una de las formas más simples de comportamiento aprendido.

El famoso sicólogo ruso, Iván Pavlov, realizó una serie de experimentos respecto a estos comportamientos. Observó que si ponía un trozo de carne en la boca de un perro, como estímulo, provocaba que el animal salivara (respuesta). Esta respuesta innata activa un mecanismo reflejo, que involucro el sentido de gusto por medio de una asociación de neuronas sensoriales en el cerebro y de neuronas motoras que llevan la información a las glándulas salivales.

En una segunda fase del experimento, Pavlov hacía sonar una campana cada vez que introducía un trozo de carne en la boca del perro. Repitiendo esta operación diariamente, observó que el perro salivaba cada vez que escuchaba la campana, aún en ausencia del trozo de carne. La respuesta de salivación estaba condicionada ahora al estímulo auditivo de la campana.

Se ha postulado que la respuesta condicionada es una transferencia de la actividad del sistema nervioso, por medio de asociaciones de neuronas que reemplazan el estímulo original.

Este proceso implica el uso de nuevos "circuitos" y conexiones entre las neuronas, característica común a toda forma de aprendizaje.

Las investigaciones realizadas con animales constituyen las bases sicológicas para entender el aprendizaje humano.

Algunos sicólogos postulan que todo aprendizaje, incluso en el hombre, se desarrolla a partir de respuestas condicionadas.

Las respuestas de las personas frente al consumo de algún producto estarían determinadas en gran parte por el constante bombardeo de imágenes publicitarias que actúan como estímulos condicionados.

Sin embargo, mientras el conocimiento sobre nuestros procesos superiores de pensamiento no se haya clarificado, no podremos aceptar ni rechazar esta teoría. El área de estudio del aprendizaje es muy amplia y actualmente la Ciencia sigue avanzando para, comprenderlo a cabalidad.

El aprendizaje en humanos

El aprendizaje se define como aquel comportamiento adquirido que permanece por un periodo de tiempo, y que puede ser modificado como resultado de la experiencia. El razonamiento, la comunicación y la sociabilidad modifican nuestro comportamiento de forma irreversible y nos preparan para seguir adquiriendo nuevos aprendizajes.

El aprendizaje generalmente comienza en los órganos sensoriales, a través de los cuales un organismo recibe información sobre su cuerpo y el mundo físico y social que lo rodea. La manera en la que cada individuo percibe o experimenta esta información depende no sólo del estímulo mismo, sino también del contexto físico en el que ocurre y de numerosos factores sociales, psicológicos y físicos del espectador.

Los sentidos no les dan a las personas una imagen idéntica del mundo, sino que responden a cierta gama de estimulación (el ojo, por ejemplo, es sensible sólo a una pequeña fracción del espectro electromagnético).

Además, los sentidos filtran y codifican selectivamente la información, dándole a algunos estímulos más importancia, como cuando un padre que duerme oye llorar al bebé, y a otros menos importancia, como cuando una persona se adapta a un olor desagradable y ya no lo percibe pasado un tiempo. Experiencias, expectativas, motivaciones y niveles emocionales pueden afectar todas las percepciones.

Gran parte del aprendizaje parece ocurrir por asociación: si dos estímulos aferentes llegan al cerebro más o menos al mismo tiempo, es posible que se unan en la memoria y una percepción conduzca a la anticipación de la otra. Las acciones, al igual que las percepciones, pueden ser asociativas.

En el nivel más simple posible, la conducta que acompaña o sigue a sensaciones agradables es probable que se repita, mientras que aquella seguida por sensaciones desagradables es menos probable que ocurra de nuevo. La conducta que tiene consecuencias agradables o desagradables sólo ocurrirá con mayor o menor probabilidad cuando están presentes dichas condiciones especiales.

La fuerza del aprendizaje suele depender de que tan cerca se juntan los estímulos en el tiempo y con qué frecuencia ocurren al mismo tiempo. Sin embargo, puede haber ciertos efectos sutiles. Por ejemplo, un acontecimiento único y muy poco placentero tras una conducta particular puede dar por resultado que se evite la conducta incluso después. Por otra parte, recompensar una conducta específica aun de vez en cuando puede resultar en conducta muy persistente.

Pero mucho del aprendizaje no es tan mecánico. Las personas tienden a aprender mucho a partir de la imitación deliberada de los demás. El aprendizaje no consiste sólo en sumar nueva información o conductas. Las asociaciones se aprenden no sólo de las percepciones y actos, sino de las representaciones abstractas de ellas en la memoria, esto es, entre ideas. El pensamiento humano implica la interacción de ideas, e ideas acerca de ideas; así, puede producir muchas asociaciones internamente sin ningún estímulo sensorial nuevo.

Las ideas de las personas pueden afectar el aprendizaje al cambiar la interpretación de nuevas percepciones y pensamientos: la gente tiende a responder a la información, o a buscarla para apoyar las ideas que previamente posee y, por otro lado, a pasar por alto la información que es incompatible con sus pensamientos. Si la información que causa conflicto no pasa inadvertida, puede provocar una reorganización del pensamiento para que tenga sentido la información nueva, con la información previa. Las reorganizaciones sucesivas de una u otra parte de las ideas de la gente resulta generalmente de la confrontación de éstas con información o circunstancias nuevas. Dicha reorganización es esencial para el proceso de maduración humana, y puede continuar durante toda la vida.

3RO. B RESPUESTAS EN VEGETALES

3ro. ES RESPUESTA VEGETAL A LOS ESTÌMULOS

RESPUESTA VEGETAL A LOS ESTÌMULOS

Las respuesta de las plantas

Todo ser vivo responde a los cambios que se producen en su entorno. Si esta respuesta es efectiva, la especie seguirá existiendo; si no lo es, simplemente se extinguirá.

En los seres vivos existen dos tipos de respuesta frente a estímulos ambientales: respuestas rápidas (mediadas por el sistema nervioso) y respuestas lentas (mediadas por el sistema hormonal). En el caso de las plantas no existe un sistema nervioso y sus respuestas frente a los cambios ambientales son mediadas por hormonas vegetales. A estas respuestas se las conoce como TROPISMOS.

TROPISMOS son las respuestas específicas que dan las plantas a los cambios o estímulos que se producen en algún factor del ambiente.

Los tropismos son, por lo general, respuestas que consisten en movimientos de crecimiento de algunas partes del vegetal, como los tallos, hojas y raíces. Se caracterizan por involucrar un aumento de la biomasa, razón por la cual son respuestas irreversibles y lentas.

Tipos de tropismos

Los estímulos que determinan respuestas de los vegetales pueden ser: físicos, químicos o de contacto.

Atendiendo al estímulo que los produce, los tropismos se denominan:

Atendiendo al estímulo que los produce, los tropismos se denominan:

fototropismos, hidrotropismos, tigmotropismos y gravitropismos.

Los tropismos son respuestas que pueden ser de acercamiento o alejamiento del estímulo que los produce. Llamamos tropismos positivos a aquellos que provocan una respuesta de acercamiento al estímulo, y tropismos negativos a aquellos movimientos de alejamiento.

FOTOTROPISMO es la respuesta que da el vegetal cuando el estímulo es una variación en la cantidad de luz.

HIDROTROPISMO es la respuesta frente a un estímulo cuyo origen es el agua.

TIGMOTROPISMO es la respuesta a estímulos provenientes del tacto.

GRAVITROPISMO es la respuesta a estímulos de origen gravitatorio.

Antiguamente, a este último ejemplo se lo denominaba geotropismo, pero los científicos prefirieron cambiarlo, ya que, si se analiza el nombre antiguo, éste sugiere la respuesta de un vegetal al estímulo "tierra" (geo = tierra).

Las plantas responden en forma diferente a un mismo estímulo, dependiendo de la parte del vegetal que está recibiendo el estímulo. Así, el tallo posee fototropismo positivo, mientras que la raíz posee fototropismo negativo.

Frente a la fuerza de gravedad, el tallo presenta gravitropismo negativo, ya que éste crece hacia arriba, en dirección opuesta a la fuerza de gravedad. La raíz, en cambio, tiene gravitropismo positivo porque crece en la misma dirección que el estímulo.

Algunas plantas, como las parras, presentan tigmotactismo positivo. Esto significa que se acercan a objetos que estén es su proximidad, de forma que se apoyan sobre ellos para seguir creciendo.

Mecanismos de acción de los tropismos

El conocimiento que actualmente se tiene de los tropismos ha sido producto de las investigaciones realizadas desde hace muchos años. Un pionero en estas investigaciones fue Charles Darwin, quien, en 1880, junto a su hijo Francis, estudió por qué las plantas crecían siempre hacia la luz.

Como cualquier científico, Darwin identificó este problema y formuló una hipótesis para explicar lo que había observado. Luego, diseñó un experimento para poner a prueba su hipótesis, donde se sugería básicamente que el curvamiento de las plantas, al acercarse hacia la luz, se debe a la presencia de una sustancia química que es producida en la punta del tallo de las plantas.

Como cualquier científico, Darwin identificó este problema y formuló una hipótesis para explicar lo que había observado. Luego, diseñó un experimento para poner a prueba su hipótesis, donde se sugería básicamente que el curvamiento de las plantas, al acercarse hacia la luz, se debe a la presencia de una sustancia química que es producida en la punta del tallo de las plantas.

a. Hormonas vegetales

Los estudios realizados por Darwin primeramente, y luego por un botánico holandés llamado Fritz Went, han permitido a los actuales científicos comprender que las plantas responden a los estímulos gracias a la producción de ciertas sustancias químicas conocidas como hormonas.

Las hormonas vegetales son producidas por células que se ubican en las zonas apicales de la planta. Estas células no están agrupadas en estructuras específicas formando glándulas, como se presentan en los animales.

HORMONA es una sustancia química producida por células especializadas, que actúan sobre otras células del individuo y que se encuentran lejos del lugar de producción de la hormona.

b. Acción de las hormonas vegetales

Las hormonas determinan una enorme gama de funciones en las plantas. Participan en el crecimiento de los vegetales gracias a que producen el alargamiento de sus células. También participan en la maduración de los frutos, en la caída de las hojas y cicatrización de las heridas.

La importancia de las hormonas se debe a que las plantas no poseen un sistema nervioso, como los animales; un vegetal que se acerca hacia la luz no lo hace porque "le conviene", ya que no es consciente de ello, sino por el efecto de una hormona que determina que la planta se curve en esa dirección.

Esta respuesta al estímulo es vital para la planta, porque de esta forma obtiene la energía luminosa para realizar fotosíntesis. Pero debe quedar en claro que esta respuesta es involuntario y se debe a la producción de una sustancia[ química específica.

Las nastias: otra forma de respuesta vegetal

Una mención especial requiere la respuesta que presentan algunas plantas ante estímulos de contacto.

NASTIA es una respuesta que produce un movimiento pasajero en alguna parte del vegetal respondiendo a estímulos táctiles, lumínicos, etc.

Nastias. Son movimientos relacionados con los tropismo; pero se diferencian de estos en que el estímulo no provoca una dirección determinada en la respuesta de la planta. Las nastias se efectúan de acuerdo con trayectorias predeterminadas por la estructura dorsoventral del órgano correspondiente; son transitorios. Se conocen varias clases de nastias.

Termonastias son movimientos de apertura y cierre, según la variación de la temperatura, de las hojas periánticas de muchas flores (v.), debido a que el óptimo de crecimiento de la cara superior responde a una temperatura diferente de la cara inferior; así sucede con la flor de una planta, tulipa, que si pasa del aire libre a una habitación que esté 100 más caliente, se abre; y si la temperatura desciende, se cierra. Esto se debe a que una elevada temperatura determina el crecimiento de la cara superior, en tanto que un descenso lo provoca en la inferior.

Fotonastias son variaciones debidas a cambios en la intensidad de luz. La iluminación produce, en general, apertura de las flores; la oscuridad, el cierre. En las plantas de floración nocturna ocurre al revés. Muchos movimientos de las hojas en relación con la intensidad de luz no son debidos a diferencias en el crecimiento, sino a variaciones en la temperatura de las células. Se relacionan con la temperatura y la luminosidad las nastias producidas por la alternancia del día y la noche (nictinastias); son notables estos movimientos en Robinia pseudoacacia y Trifolium arvensis. Generalmente, las hojas nictinásticas se disponen por la noche en forma que los foliolos ocultan parte de la superficie superior, que durante el día exponen a la luz en grado máximo; tales movimientos deben responder a variaciones de permeabilidad del plasma.

En ciertas plantas insectívoras, como la Drosera, se observan movimientos násticos, que son consecuencia de excitaciones químicas y de contacto. Sismonastias, movimientos rápidos en los que una parte de la planta adopta posiciones particulares; se deben a la turgencia de las células de determinados tejidos. Los más llamativos se observan en mimosas tropicales, cuyas hojas y peciolos se pliegan rápidamente después de un golpe. Las causasde estos movimientos no están todavía bien aclaradas y se reducen a hipótesis.

Termonastias son movimientos de apertura y cierre, según la variación de la temperatura, de las hojas periánticas de muchas flores (v.), debido a que el óptimo de crecimiento de la cara superior responde a una temperatura diferente de la cara inferior; así sucede con la flor de una planta, tulipa, que si pasa del aire libre a una habitación que esté 100 más caliente, se abre; y si la temperatura desciende, se cierra. Esto se debe a que una elevada temperatura determina el crecimiento de la cara superior, en tanto que un descenso lo provoca en la inferior.

Fotonastias son variaciones debidas a cambios en la intensidad de luz. La iluminación produce, en general, apertura de las flores; la oscuridad, el cierre. En las plantas de floración nocturna ocurre al revés. Muchos movimientos de las hojas en relación con la intensidad de luz no son debidos a diferencias en el crecimiento, sino a variaciones en la temperatura de las células. Se relacionan con la temperatura y la luminosidad las nastias producidas por la alternancia del día y la noche (nictinastias); son notables estos movimientos en Robinia pseudoacacia y Trifolium arvensis. Generalmente, las hojas nictinásticas se disponen por la noche en forma que los foliolos ocultan parte de la superficie superior, que durante el día exponen a la luz en grado máximo; tales movimientos deben responder a variaciones de permeabilidad del plasma.

En ciertas plantas insectívoras, como la Drosera, se observan movimientos násticos, que son consecuencia de excitaciones químicas y de contacto. Sismonastias, movimientos rápidos en los que una parte de la planta adopta posiciones particulares; se deben a la turgencia de las células de determinados tejidos. Los más llamativos se observan en mimosas tropicales, cuyas hojas y peciolos se pliegan rápidamente después de un golpe. Las causasde estos movimientos no están todavía bien aclaradas y se reducen a hipótesis.

Es el caso de una planta cuyo nombre científico es mimosa púdica. Esta planta, al ser tocada por algún objeto o por el contacto de la mano de una persona, responde plegando sus pequeños folíolos, y si la intensidad del contacto es mayor, puede suceder que la rama completa caiga.

Esta respuesta no corresponde a movimientos de acercamiento o alejamiento ante el estímulo, y tampoco está controlada por la acción de hormonas como ocurre en el caso de los tropismos.

4TO. SALUD ESQUEMAS SOBRE EL AP. DIGESTIVO

4TO. SALUD --- ESQUEMAS DEL APARATO DIGESTIVO HUMANO

| PAPILA GUSTATIVA |

| ESTRUCTURA DEL ESÓFAGO Y PERISTALSIS |

| ESTRUCTURA DEL ESTÓMAGO |

| ESTRUCTURA DEL INTESTINO DELGADO |

| EL HÍGADO Y EL PÁNCREAS |

4TO. SALUD MATERIAL SOBRE APARATO DIGESTIVO

4TO. SALUD APARATO DIGESTIVO -ANATOMÌA-

El tubo digestivo representa un largo conducto que con modificaciones notables, especialmente en su túnica mucosa, se extiende desde la boca hasta el ano.

Una pequeña extensión proximal de este tubo se ubica en la región cefálica del sujeto, incluyendo a la cavidad bucal, la faringe y el esófago, que en su conjunto miden aproximadamente 40 cm. de longitud. En cambio, la mayor parte del tubo digestivo se ubica en la cavidad abdomino-pélvica incluyendo al estómago, intestino delgado, intestino grueso y al recto. Estas estructuras en conjunto miden aproximadamente 4 mts. A lo largo del tubo digestivo se observa una disposición estratificada con una túnica mucosa, una capa muscular que en algunas zonas, como en el estómago, es compleja y una adventicia o una capa serosa, como se observa en la zona del tubo digestivo ubicado en la cavidad abdomino-pélvica.

La túnica mucosa del tubo digestivo presenta numerosas glándulas mucosas pequeñas que se abren en su lumen. Además, a nivel de la cavidad bucal, se abren los conductos de las glándulas salivales mayores; y a nivel del duodeno se abre el colédoco y el conducto pancreático accesorio, conductos que drenan la secreción biliar y pancreática.

|